| 索引號 | 53040020241571584 | 文 號 | |

| 來 源 | 玉溪網 | 公開日期 | 2024-12-04 |

四腔是彝漢文化融合的產物——滇南彝族四大腔傳承現狀調查 (峨山篇)

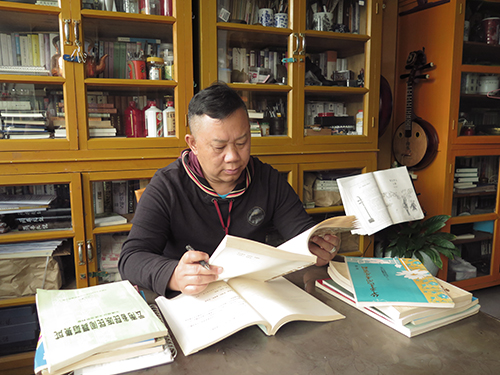

收集整理滇南彝族四大腔的李成剛。

□ 玉溪市融媒體中心記者 饒平

四腔是彝族民間文化藝術的載體之一,是彝漢文化融合的產物,具有獨特的文化價值。其唱詞既保持著彝族民歌五言句式的特質,又吸收了漢語的七言格律,腔中有腔、曲中套曲的音樂構架,跌宕起伏、連綿不絕的聲腔模式,是民族音樂發展的較高層次,具有較高的音樂藝術價值。

四腔是如何起源的,有哪些別具一格的藝術特色,傳承現狀如何?近日,為了探尋四腔在曲江流域彝族聚居區的傳承情況,記者采訪了四腔省級非遺傳承人李成剛。

走上四腔傳承之路

李成剛,峨山縣小街街道水車田村委會譚昌勒村人。2006年,從云南藝術學院畢業,擅長演唱滇南彝族四大腔(包括山藥腔、海菜腔、四腔和五山腔,以下簡稱“四大腔”),是峨山縣優秀的彝族歌手,也是四腔省級非遺傳承人,近年來曾榮獲中國民間文藝最高獎——山花獎、中國西部民歌(花兒)歌手邀請賽金獎、云南省民族民間歌舞樂彩云獎金獎、云南文學藝術獎民間文藝類特別榮譽獎等獎項。

小時候,李成剛常聽外婆禹秀英唱四腔。禹秀英是峨山七寨河邊的“曲子老板”(即優秀民間歌手),不但村里村外的人都喜歡聽她唱,而且經常被人們請去錄音。可惜外婆在他十五六歲的時候就走了,然而,外婆的言行舉止及動人的歌聲卻深深地印在了他的腦海里,讓他終生難忘。

十七八歲的時候,李成剛跟著他的三公施文章學唱四腔。施文章不但四腔唱得好,四弦也彈得很好。在跟施文章學習的過程中,他漸漸喜歡上了四腔,有了全面掌握其唱法技巧的想法。2006年,他從云南藝術學院畢業后,遍訪峨山縣、石屏縣、通海縣、華寧縣、曲江壩等流傳四大腔的地方,完整收集了四腔的曲子、白話、套路及歌詞、唱法,并在此基礎上經過提煉和創新,形成了自己的獨特唱法。

由此,李成剛勤學苦練,走上四腔傳承之路。傳承的方式有參加“非遺進校園”授課活動,接受他人拜師學藝和家庭式傳承三種。在“非遺進校園”授課活動中,他曾到玉溪師范學院、云南民族大學授課,培養了很多學生;向峨山縣、通海縣等地的丁志明、鄭成、許力娟等數十人傳授四腔技藝,并帶著他們到全國各地表演,其中鄭成已成為云南省民間文藝家協會會員。

目前,李成剛已經向2000多人傳授過四腔技藝。他不僅教徒弟們唱四腔,而且帶領他們參加表演和比賽。他曾經到全國24個省級行政區演唱過四腔,還到過匈牙利。他的徒弟也到過很多省份去表演,最多的去過八九個省,其中不少人還取得了很好的成績。

四腔起源于明代中晚期

采訪中,李成剛為記者一展歌喉。他唱起自己收集整理的四腔《歡歡樂樂唱起來》:“他們今天歡聚在一起,講來來呢了,說來來呢了,講完莫拘了……不會咋講個,時候有個了,好個時候了,他們唱起來吧,唱唱跳跳散散心。”

他的歌聲時而高亢、時而柔和。這種獨特的聲腔藝術正是云南省非物質文化遺產——四腔。四腔歷史悠久,演唱風格高亢悠揚、音域寬廣,真假聲交替、巧妙圓潤。他說:“四腔融合了彝族的文化積淀、傳統習俗、心理意識和道德準則等,具有顯著的教化功能。其特點是無論說或唱,都以歌代言,合轍押韻,以對唱套曲,一唱一和,一人主唱,多人幫腔為主要形式,它作為彝漢文化融合碰撞的結晶。有著固定的程式與鮮明的特征,是一種層次較高的民間音樂藝術。”

李成剛傳承的四腔是省級非物質文化遺產項目。據他介紹,四腔起源于明代中晚期,和彝族“吃火草煙”的習俗密切相關,是彝漢文化融合的產物。四腔主要流傳于玉溪市的紅塔區、峨山縣、通海縣和華寧縣,以及紅河州的建水縣、石屏縣一帶彝族聚居的地方。峨山縣小街街道七寨河一帶是四腔的主要發源地之一,四腔唱法、內容、套路豐富多彩。

近年來,彝族傳統的“吃火草煙”習俗已經不多見了,四腔卻從彝鄉走向全省、全國更大的舞臺。作為四腔省級非遺傳承人,李成剛說,自己會克服各種困難和阻力,盡自己最大能力把四腔演唱好、傳承好,努力讓四腔在未來繼續展現其藝術魅力。

漢語演唱,彝族風格

以前到峨山采訪,經常會聽到贊美四腔的話:比山風更好聽的聲音是溪流,比溪流更好聽的聲音是蟲鳴,比蟲鳴更好聽的聲音是鳥啼。當彝家人唱起四腔,風不再吹,水不再流,蟲不再鳴,鳥不再啼,一切都靜靜地聆聽著悠揚動聽的彝族山歌……

據李成剛介紹,四腔有四個唱腔。四個唱腔輪流反復吟唱,唱詞內容則根據實際需要靈活應對。一般來講,眾人先抽腔向對方表明“他們來到了”,然后,眾人隨主唱伴腔回應對方。

據介紹,悠揚動聽的四腔,聲調低沉時像小街街道的七寨河潮落,聲調高亢時又像七寨河水漲。由于四腔具有篇幅較長、結構嚴謹、曲調深沉、演唱技巧較高等特點,不是所有人都能唱。過去,小街街道樂德舊、水車田一帶的農村,如果小伙子看上了哪家姑娘,又不便直言,就對姑娘唱調子:“鮮花山,鮮花山,鮮花山上栽牡丹。心想牡丹討一朵,花高他矮夠不著。”姑娘聽后心知肚明,便回唱:“漂亮的哥哥妹瞧著,心中不敢說,怕哥瞧不著。既然親哥瞧得著,派個媒人快來說。”

四腔主要用漢語演唱,音樂則保留了彝族風格。四腔的演唱通常由拘腔、舍腔、曲子、白話等部分組成。曲子是核心部分,一般七字一句。曲子的基本結構包括頭腔、二腔、三腔、四腔。這四個腔每唱一遍,只唱兩句詞,即頭腔唱四個字,二腔三個字,三腔唱四個字,四腔唱三個字,唱完一遍為一個轉板,四腔由此得名。

彝族音樂文化的結晶

四腔有齊唱、領唱、對唱、說唱等演唱形式,其曲調時而高亢、時而柔和,節奏舒緩,交替運用真假聲,演唱難度較大。四腔除了有宏大的唱詞體系,多彩的音樂架構,鮮明的民族風格和獨特的演唱方式外,還在各個腔調的細微部分顯示出自己明晰的地域特征。

四腔唱詞內容豐富、曲調結構嚴謹、演唱方式獨特,真假嗓的結合,領唱與幫腔的交替,是四腔演唱最顯著的特點。腔中有腔、曲中套曲的音樂構架,具有較高的音樂價值;彝族五言與漢族七言結合的唱詞內容,是四腔獨有的文學價值。四腔融入彝族的文化積累,具有顯著的傳承價值;李成剛說:“四腔演唱,有愉悅身心、抒發情感、交友擇偶等作用,同時它還有著傳承本民族歷史文化、傳播生產生活知識、教化民眾、增進民族認同感等社會功能。四腔代表了彝族獨特的審美價值取向,是彝族音樂文化的結晶。”

過去在峨山等地流傳著一句民謠:“山藥拌海菜,四腔擺著賣。”現在,在峨山小街街道的彝族村寨,無論是村里的休閑娛樂場所、舉辦婚禮的彝家,都能聽到悅耳動聽的四腔。可見,四腔在彝鄉得到了良好的傳承,仍然是彝族群眾喜聞樂見的民間藝術。

相關閱讀:

- 玉溪市民政局關于2024年度福利彩票公益金使用情況的公告 2025-07-30

- 玉溪市教育體育局關于2024年玉溪市體育彩票公益金籌集使用情況的公告 2025-07-30

- 關于印發2025年上半年林業有害生物發生情況及下半年趨勢預測的通知 2025-07-30

- 玉溪市人民政府辦公室關于印發玉溪市人民政府2025年度重大行政決策事項目錄的通知 2025-07-30

- 玉溪滇劇(國家非物質文化遺產)傳承保護展演中心新創現代滇劇《風云滇緬路》編劇服務采購項目采購公告(二次) 2025-07-30

- 社區夏令營構建“家門口的成長課堂” 2025-07-30

- 血染沙場的抗日英雄——彝家英烈施王政 2025-07-30

- 青石雕獅魂匠心守文脈——通海滇南石獅雕刻工藝的傳承與創新 2025-07-30

滇公網安備 53040202000080號

滇公網安備 53040202000080號