| 索引號 | 53040020251601757 | 文 號 | |

| 來 源 | 玉溪網(wǎng) | 公開日期 | 2025-05-14 |

在時光里綻放芳華——通海古城聚奎閣今昔

聚奎閣外觀。

登聚奎閣眺望通海古城東街。

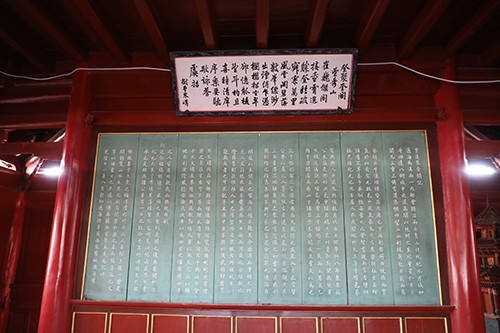

聚奎閣二樓懸掛著諸多名家詩文。

通海秀山腳下的悠長巷道。

小檔案

地名:聚奎閣。

地理坐標(biāo):位于通海古城中央,東、南、西、北四條街交會處。

地名來歷:聚奎閣三樓供有奎星,古人認為奎星主文運。聚奎寓意“人才薈萃”“文運昌盛”,聚奎閣因此得名。

地名沿革:始建于明代,光緒二年遭大火焚毀,光緒八年重建。歷經(jīng)1915年和1970年兩次大地震,屹立不倒。

歷史地位:滇中古建筑中的瑰寶。

□ 玉溪市融媒體中心記者 白誠穎 文/圖

2021年3月,國務(wù)院批復(fù)同意將云南省通海縣列為國家歷史文化名城。至此,云南省的國家歷史文化名城增至7座。

通海縣歷史悠久,文化遺存豐富,現(xiàn)有各級文物保護單位90處、國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn)2項。通海古城依山就勢,形成了“山—城—湖”一體的空間格局,古城內(nèi)103個民居院落為歷史建筑,其中有8個院落為明代建筑。

通海古城中央的古建筑聚奎閣始建于明代,后毀于火災(zāi),清代重新修建。由于地處古城中央,它已成為通海古城的記憶地標(biāo)、一部“活”的歷史教科書。

在繁花似錦的4月,記者走進通海古城,細品了聚奎閣的前世今生。

滇中古建筑中的瑰寶

通海古城不算大,但韻味悠長。

沿著花園大道進入通海縣城北街,一抬頭便望見了聚奎閣,通海本地人把聚奎閣稱為“四閣樓”。月上柳梢頭,人約黃昏后。你若問約會的人在通海古城的哪個位置碰頭,對方十有八九會說四閣樓。對,四閣樓不僅僅是一幢樓,更是通海古城的地標(biāo)、通海人的群體記憶、遠方游子鄉(xiāng)愁的重要組成部分。

據(jù)史料記載,光緒二年(1876年)三月,聚奎閣遭大火焚毀,光緒八年(1882年)在原址重建,占地面積165.38平方米,高17.5米,共三層。聚奎閣每層飛檐四翹,雕梁畫棟,琉璃覆頂,具有古建筑的恢宏氣勢。

聚奎閣建筑結(jié)構(gòu)嚴密,工藝精湛。其底部由40根木柱支撐,其中,外部的16根鐵櫟木柱直徑達到36厘米;內(nèi)部的4根中柱,從柱基直通閣頂,中柱與外柱連接緊密。梁柱拉接點使用了木箍頭套榫和魚鰓形雙重銀錠,全無釘子的痕跡,故有“滇中古建筑中的瑰寶”之稱。

重建后的聚奎閣迄今已有百余年歷史。據(jù)通海縣文化館館長張懷明介紹,在1915年和1970年通海發(fā)生的兩次大地震中,城中大部分民居都垮塌了,聚奎閣卻依然傲然挺立,安然無恙,這不得不讓人感嘆古人選材的智慧和建筑工藝的高超。有建筑專家研究發(fā)現(xiàn),這得益于其精妙的榫卯技術(shù)和穩(wěn)固的結(jié)構(gòu)設(shè)計。在地震中,榫卯結(jié)構(gòu)能夠讓建筑構(gòu)建之間適度變形和位移,從而有效吸收和分散地震能量,保護建筑主體不受損壞。

近年來,通海縣群眾在建房時,都會汲取以聚奎閣為代表的古建筑建造智慧,嘗試把榫卯結(jié)構(gòu)與現(xiàn)代建筑材料和技術(shù)相結(jié)合,建蓋出更加安全穩(wěn)固的房子。

見證通海古城的變遷

查閱通海文史資料發(fā)現(xiàn),早在唐代,通海即設(shè)立通海鎮(zhèn),這里是南下東南亞、北上中原、西至天竺的貨物集散地,是與巴蜀、緬印相連的交通樞紐,是商旅往來的中轉(zhuǎn)站。“通海”這個名稱就是取“通至海上”的意思。

自古以來,通海物資薈萃,人杰地靈,商業(yè)發(fā)達,手工藝品精美,被稱為“小云南”。“山環(huán)海鏡”,景物澄明,是通海給人的第一印象。杞麓湖碧波萬頃,像明鏡鑲嵌在壩子中,古城背后的秀山是風(fēng)景名勝和文物保護區(qū)。

聚奎閣位于通海古城中央,處于東、南、西、北四條街交會處,就像是古城的心臟,連通著古城的四面八方。從空中俯瞰通海古城,聚奎閣宛如一顆方方正正的官印鐫刻在城中央。聚奎閣底層早先是貫通東、西、南、北四條街的對穿通道,連通了前往秀山、文廟和縣衙的道路。

據(jù)1992年版《通海縣志》記載,清乾隆年間,通海縣令朱陽上任半年,不見有人來打官司。為一探究竟,他行至北街,發(fā)現(xiàn)通海幾位德高望重的老人“常駐”街口,為想去縣衙告狀的民眾調(diào)解糾紛。彼時,經(jīng)常有爭議雙方怒氣沖沖而來,結(jié)果還沒走到縣衙,矛盾和糾紛就被化解了,百姓自然就不用再去衙門告狀。見此情景,朱陽深受震撼,便將所見上報朝廷,獲得認可后題下“禮樂名邦”四個大字,這也成了通海的代稱和美譽。

隨著城市發(fā)展和人口增多,1980年,通海縣將聚奎閣四周擴為寬敞的街道,底層內(nèi)堂改建成圖書閱覽室,四周修建了臺階、圍欄和花壇,并種植了綠植,樓上各層的斗拱梁柱油漆彩繪也煥然一新。

此次改造后,聚奎閣不再承擔(dān)交通功能,成為通海古城中央獨立的古建筑,見證著這座城市的變遷。

1993年,聚奎閣被云南省政府公布為“第四批文物保護單位”,它不僅是“滇中古建筑中的瑰寶”,更承載著通海人的歷史記憶和文化情感。

百年詩文,滿樓詩意

在張懷明的引導(dǎo)下,記者登上聚奎閣三樓,體驗了古人登高望遠的雅興。站在聚奎閣三樓的窗前,古城風(fēng)貌盡收眼底,南邊的秀山綠意盎然,似乎在給古城輸送源源不斷的氧氣;北邊可眺望天空、杞麓湖、通海壩子及村莊;東西兩邊則是密密匝匝的瓦房,能看到古城街巷的煙火氣。

聚奎閣三樓供奉著一尊雕像——奎星,此神像右腳踏龍頭,左腿后踢向裝滿金錠的斗,右手持筆,左手持金錠,赤發(fā)環(huán)眼,面目猙獰。“奎星的朱筆指向空中,寓意點定狀元,主宰文運功名。”張懷明介紹,清代科舉考試前,通海學(xué)子都會登樓祭拜奎星,為前途祈福。

聚奎閣二樓外立面的4個方位分別懸掛著4塊清代匾額:北面“冠冕南州”,東面“四維統(tǒng)紐”,南面“聚奎閣”,西面“高拱辰居”。

張懷明介紹,這4塊匾額來歷不凡:其中的“四維統(tǒng)紐”由清康熙三十九年(1700年)進士、邑人董玘題,短短4個字,就將古閣對于通海的重要性表達得淋漓盡致;“冠冕南州”由云貴總督岑毓英于清光緒九年(1883年)題書,不僅稱贊了聚奎閣建造技術(shù)的不凡,也表明通海在滇南的重要地位;“高拱辰居”由清乾隆六十年(1795年)進士、董玘之孫董健題,極言聚奎閣之高,讓人不禁聯(lián)想到李白筆下“危樓高百尺,手可摘星辰”的意境。

聚奎閣二樓正廳的照屏上刊刻著《重建聚奎閣記》,為清光緒十一年(1885年)通海知縣宋寶椷撰文并書寫。此文記述了重建聚奎閣的來龍去脈,成為珍貴的文史資料,受到人們的珍視。在張懷明看來,《重建聚奎閣記》文墨雙馨,加上雕刻精美,可稱“三絕”,尤其書法更是難得一見的楷書精品。初見,如清新出塵的麗人凌波曼舞;近觀,又似豐神俊朗的英杰御風(fēng)徐行;細品,筆法雄健渾厚,干凈暢快,浩然正氣撲面而來,殊為神奇。

像很多飽讀詩書、喜愛書法的通海人一樣,通海縣文物管理所所長李波把《重建聚奎閣記》拓印下來,當(dāng)作閑暇時的精神食糧。

聚奎閣二樓正中,懸掛著《雨宿通海》的詩匾。李波介紹,此詩為清代著名書法家、昆明人錢灃所作。當(dāng)時,他從昆明去石屏看望女兒,途中宿通海,登高觀湖,有感而發(fā),遂寫下墨寶《雨宿通海》,其中,以“孤城臨水背依山,憶在江南煙雨間”一句最為人稱道。今天,透過這些文字,我們依然能感受到通海往昔的詩意與浪漫。

讓老建筑煥發(fā)新氣象

對游子而言,故鄉(xiāng)的有些人是會走散的,但聚奎閣一直都在,它安靜地矗立在古城中央,等遠方的游子回通海。

對通海古城的人而言,去逛街的路上,去吃小吃的路上,去拍紀(jì)念照的路上,去上學(xué)的路上,去爬秀山的路上……每天,都要經(jīng)過聚奎閣,它像一個老朋友,一直默默地陪伴著你。它是通海古城里最美的風(fēng)景之一。

“每天,我都會經(jīng)過聚奎閣。”記者采訪時,偶遇幾位在聚奎閣參觀通海高臺展覽的市民,他們表達了對聚奎閣的熱愛。

市民王趙胤蓉介紹,在她很小的時候就聽爺爺奶奶講過一則民間傳說:通海有一黑一白兩條龍,住在秀山白龍寺的白龍樂善好施,守護一方安寧;而黑龍作惡多端,被鎮(zhèn)壓在聚奎閣下。因此,聚奎閣成為人們心中守護幸福安寧的鎮(zhèn)邪寶貝。

老家在曲靖的耿顯鐸是一位通海新居民,第一次帶父親參觀通海古城時,父親對古城中央的聚奎閣贊不絕口,認為通海是一座歷史文化底蘊豐厚的城市,兒子在這里工作十分放心。“聚奎閣有點城市客廳的味道,參觀過的人都會對這座城市肅然起敬。”耿顯鐸向記者介紹。

玉溪市政協(xié)委員蔡傳兵在對通海古建筑進行深入調(diào)研后,聯(lián)合3位市政協(xié)委員撰寫了提案《關(guān)于打造文旅場景提升通海古城整體形象的建議》。“古建筑的保護和活化利用應(yīng)當(dāng)結(jié)合起來,我們建議投入一定資金進行‘微改造’,將聚奎閣作為一個展示通海文化的小型博物館,讓八方來客更好地了解通海歷史和文化。”蔡傳兵告訴記者。

“今年以來,我們嘗試在聚奎閣舉辦了幾場公益文化展,吸引了數(shù)萬人參觀。”李波介紹,“當(dāng)前,相關(guān)部門正征求各方意見,希望制定合理、妥善的方案,做好聚奎閣保護和利用工作。其中,也考慮在做好保護工作的前提下,將一至三樓向公眾開放。”

李波認為,隨著歷史文化遺產(chǎn)傳承保護工作的深入開展,通海對聚奎閣進行了“微改造”,讓老建筑煥發(fā)新氣象是一個趨勢,因為修復(fù)的不是木頭磚瓦,而是城市的靈魂。

聚奎閣已是通海古城生命的一部分,它承載著時光的饋贈,生動訴說著過去,也深刻影響著當(dāng)下和未來。期待聚奎閣能裝下通海古城的歷史文化,讓八方來客一起品讀古城的文化韻味,讓更多人感受到通海千古韻和滿城文明風(fēng)。

相關(guān)閱讀:

- 中國—老撾醫(yī)療專線在玉溪市中山醫(yī)院正式啟用 2025-12-29

- 大學(xué)生足球與啦啦操大賽在玉溪激情開賽 2025-12-26

- 通海縣委理論學(xué)習(xí)中心組舉行2025年第九次集中學(xué)習(xí) 2025-12-26

- 全國各地“候鳥”元江過暖冬 在異鄉(xiāng)體驗冬日溫情 2025-12-25

- 省委經(jīng)濟工作會議在昆舉行 2025-12-24

- 老撾教育與體育部高職院校新能源專業(yè)教師培訓(xùn)在玉開班 2025-12-23

- 第25批赴滇博士服務(wù)團在玉溪開展義診活動 2025-12-22

- 元江縣“詩歌里的思政課”照亮成長路 2025-12-19

- 元江縣“詩歌里的思政課”照亮成長路 2025-12-19

- 通海縣委常委會召開會議 不斷開創(chuàng)全面依法治縣工作新局面 2025-12-19

滇公網(wǎng)安備 53040202000080號

滇公網(wǎng)安備 53040202000080號